在三维口腔黏膜模型中生物工程化连接上皮

原标题:Bioengineering the Junctional Epithelium in 3D Oral Mucosa Models

5 分

关键词

摘要

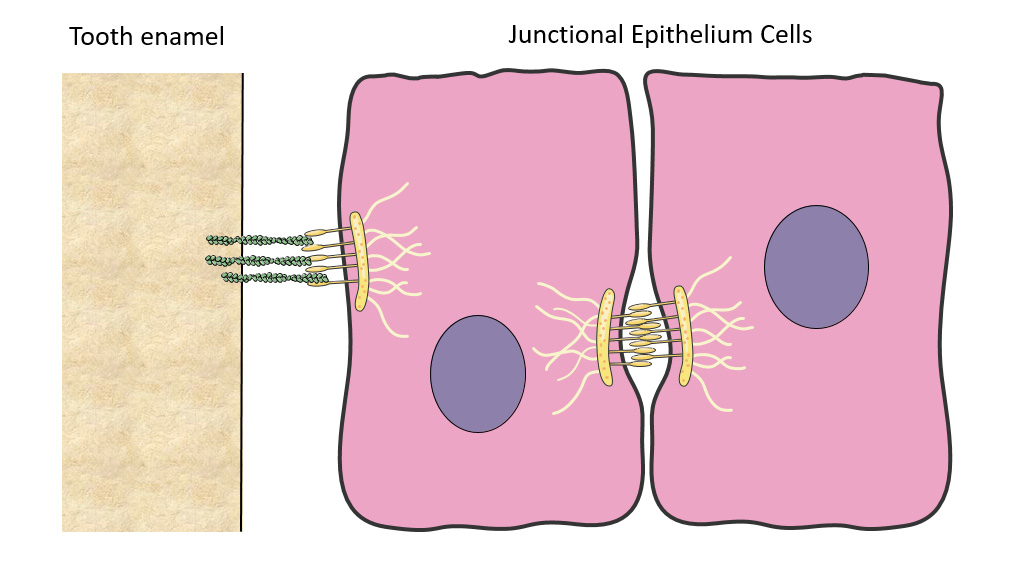

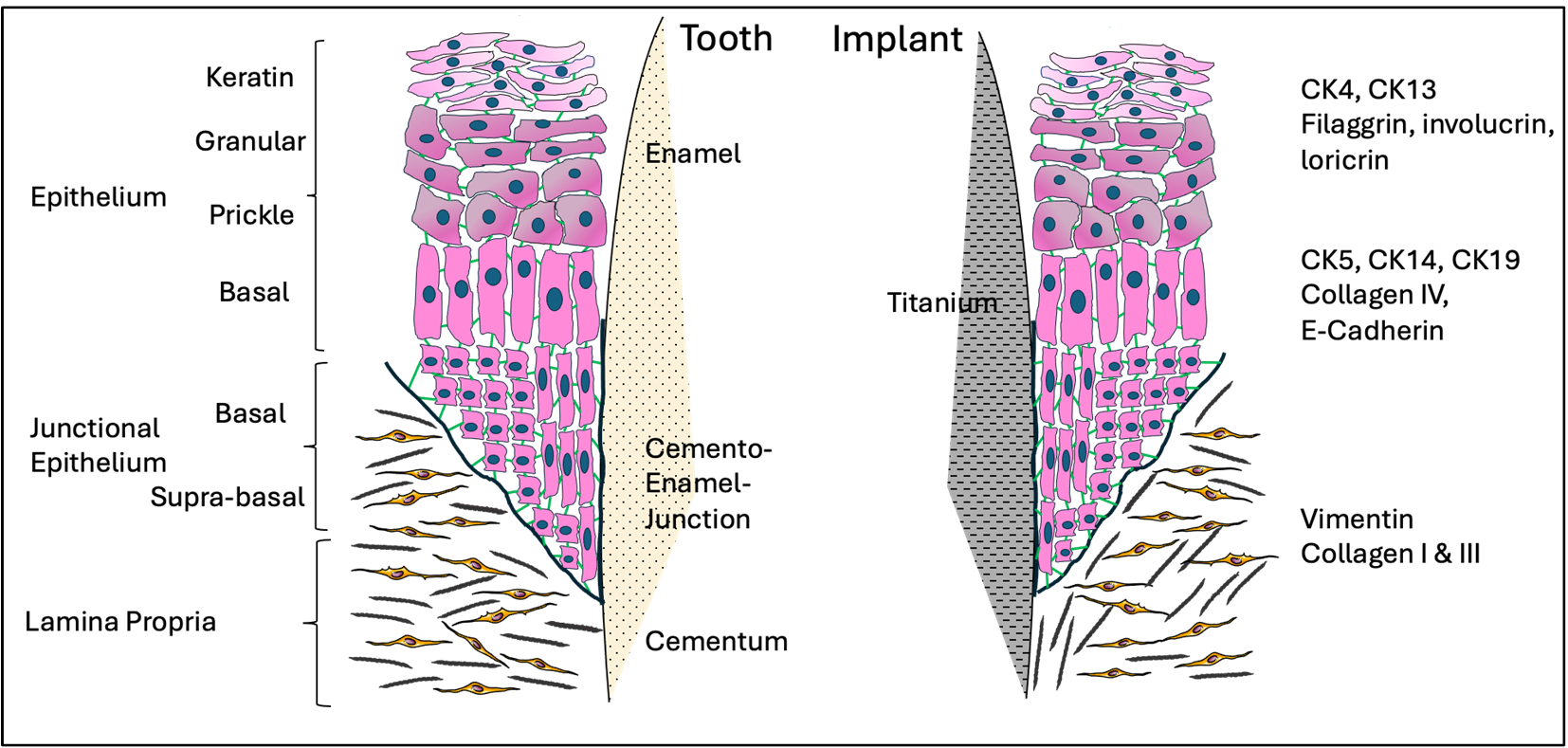

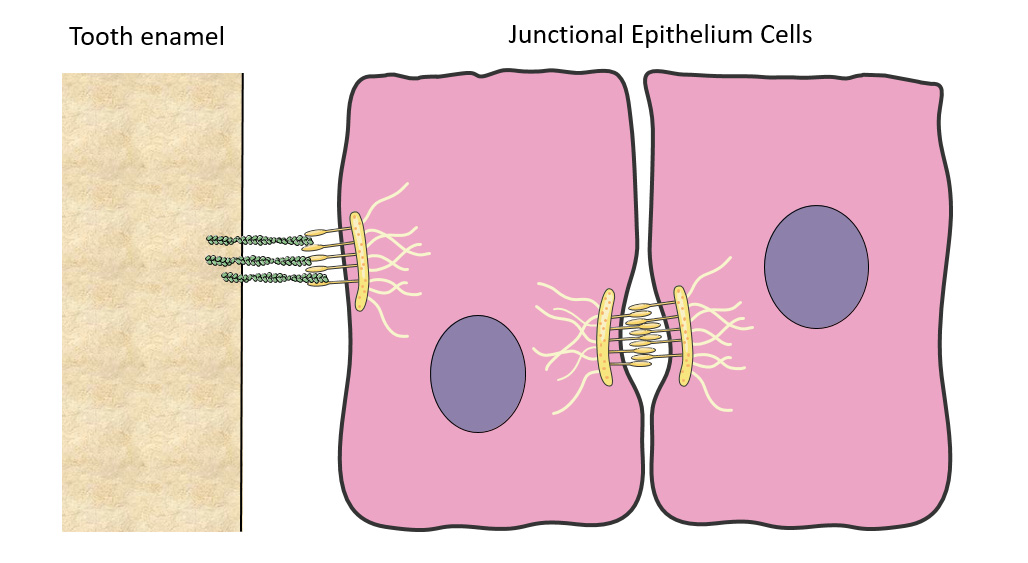

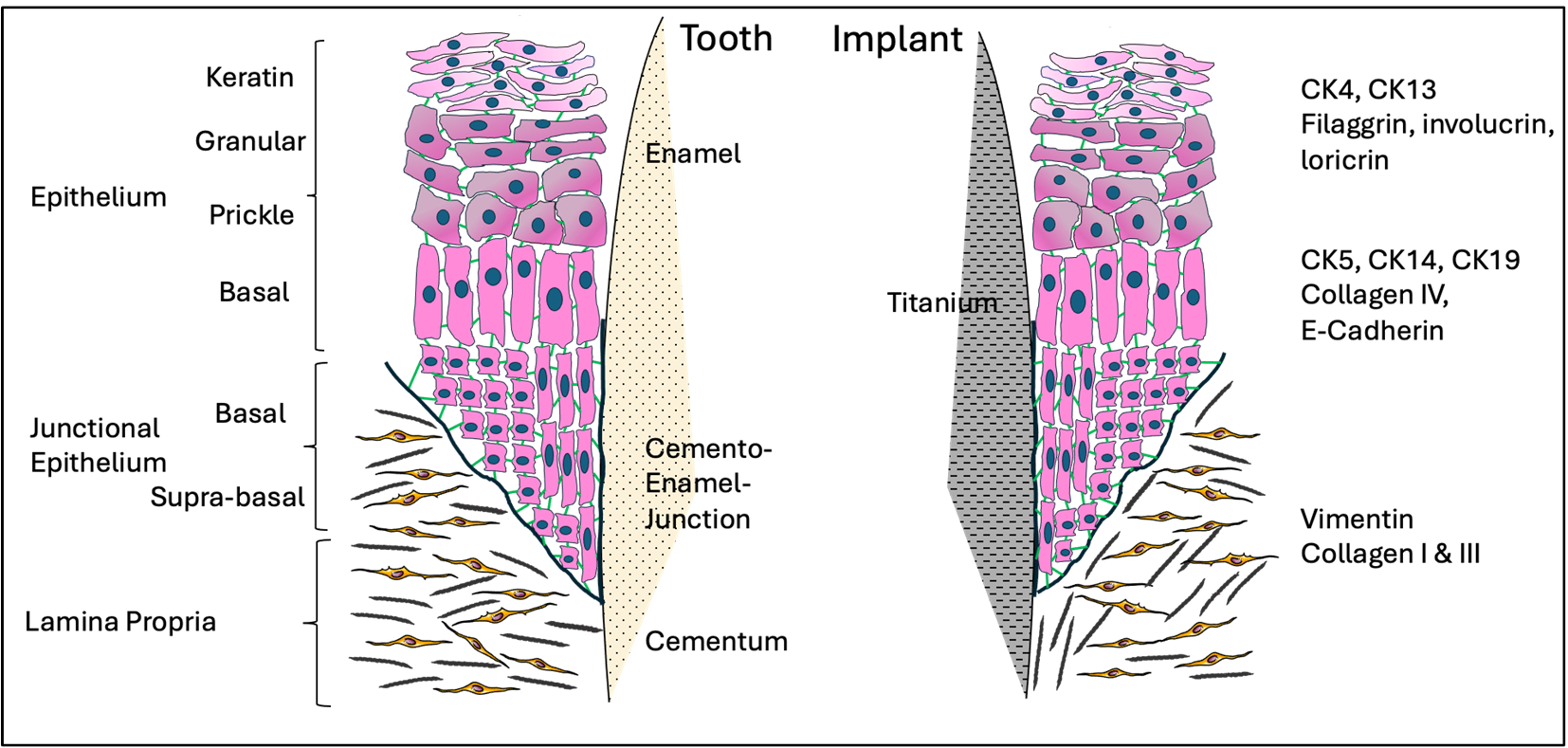

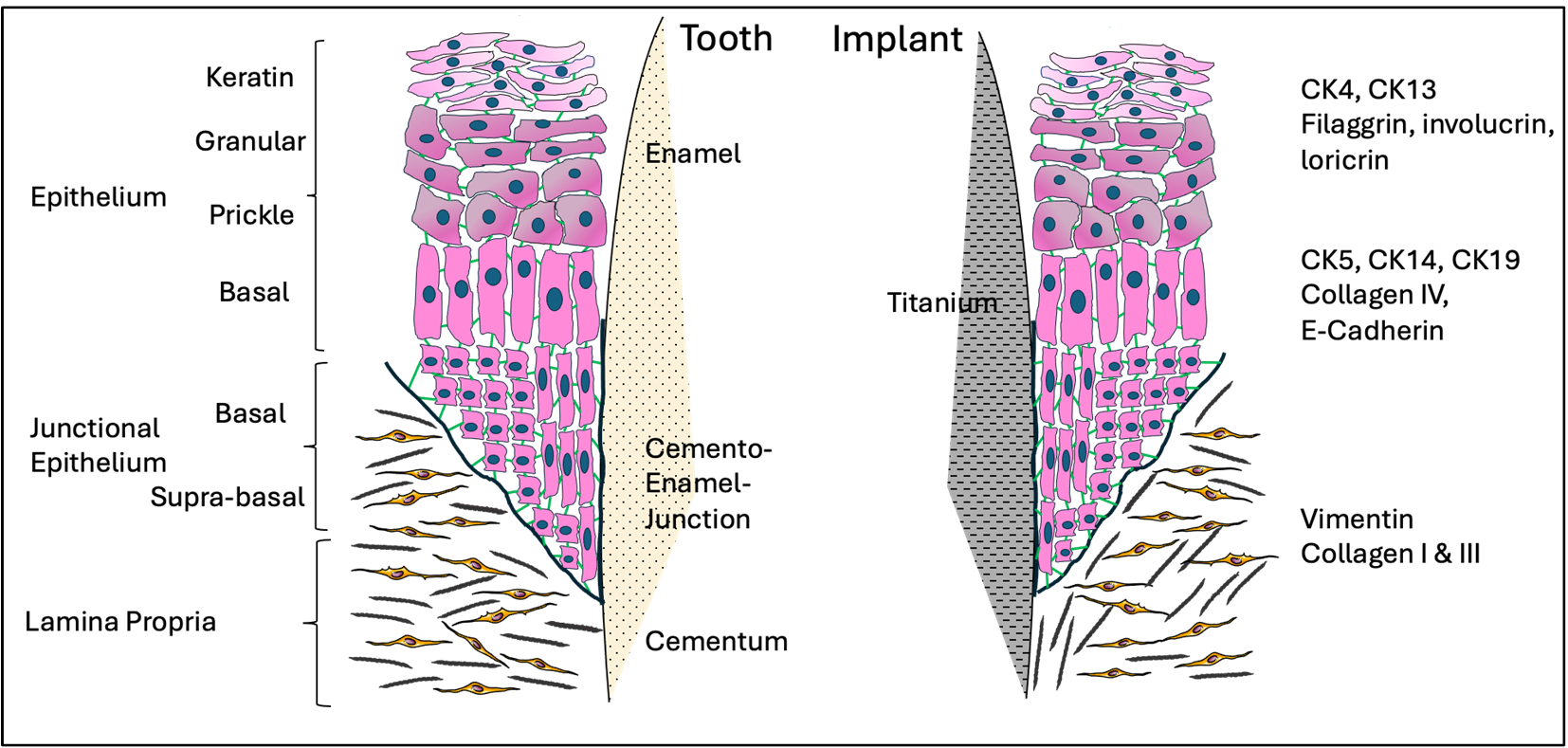

二维(2D)培养模型和动物实验已被广泛用于研究牙周和种植体周围疾病的发病机制,并测试新的治疗方法。然而,这些方法都无法再现人类牙周组织的复杂性,因此开发成功的三维(3D)口腔黏膜模型成为必要。围绕牙齿或种植体形成的软组织附着如同生物密封,保护深层组织免受细菌感染。本综述的目的是探讨迄今为止在体外牙齿或种植体插入物周围连接上皮生物制造方面取得的进展。本文重点讨论了细胞的来源以及用于3D口腔黏膜模型生物制造的各种细胞外成分和生物材料。现有的3D模型再现了种植体基台和羟基磷灰石圆盘周围的软组织附着。在此,对用于证明软组织附着的定性和定量评估进行了批判性回顾。展望未来,复杂3D模型的设计应与口腔免疫学和微生物生物膜协同工作,以准确再现牙周和种植体周围疾病。

AI理解论文

该文档主要探讨了口腔黏膜三维模型在研究牙周和种植体周围疾病中的应用及其局限性。以下是对文档的详细总结:

1. 研究背景与重要性

牙周炎被认为是一种与龈下生物膜相关的慢性多因素炎症性疾病,影响牙周组织,导致结缔组织和骨质的破坏,最终可能导致牙齿脱落。全球范围内,严重牙周炎的患病率约为11%,对患者的健康和生活质量产生重大影响。传统的动物实验和二维细胞培养模型在研究宿主-细菌相互作用方面存在局限性,无法完全模拟人类组织的复杂性。

2. 研究方法与技术

文档中提到了一些用于研究口腔黏膜的技术,包括:

- 组织切片技术:如地面切片和电抛光技术,用于观察软组织与钛表面的直接界面。

- 透射电子显微镜(TEM):用于观察软组织与钛盘之间的半桥粒样结构。

- 跨上皮/跨内皮电阻(TEER)测量:一种非侵入性方法,用于评估细胞屏障的完整性。

- 器官芯片技术:开发复杂的三维培养模型,模拟口腔组织的环境和功能。

3. 研究发现与结果

- 三维模型的优势:三维模型能够更好地模拟体内组织的结构和微环境,减少对动物实验的依赖,提高药物测试的可靠性。

- 现有模型的局限性:当前的三维模型缺乏血管化、免疫细胞和生物膜等重要成分,无法完全再现活体器官的所有特征。

- 模型的改进方向:未来的研究应致力于构建包含多种元素的三维口腔模型,如血管、微生物成分和防御细胞,以更好地模拟真实的口腔环境。

4. 结论与展望

尽管三维人类口腔黏膜等效物在研究牙周和种植体周围疾病方面取得了一定进展,但仍存在许多挑战。动物模型在某些方面仍然是不可替代的。未来的研究应着眼于构建更为复杂和全面的三维口腔模型,以提高研究的准确性和实用性。

术语解释

- 龈下生物膜:指附着在牙龈下方的细菌群落,是牙周炎的主要致病因素。

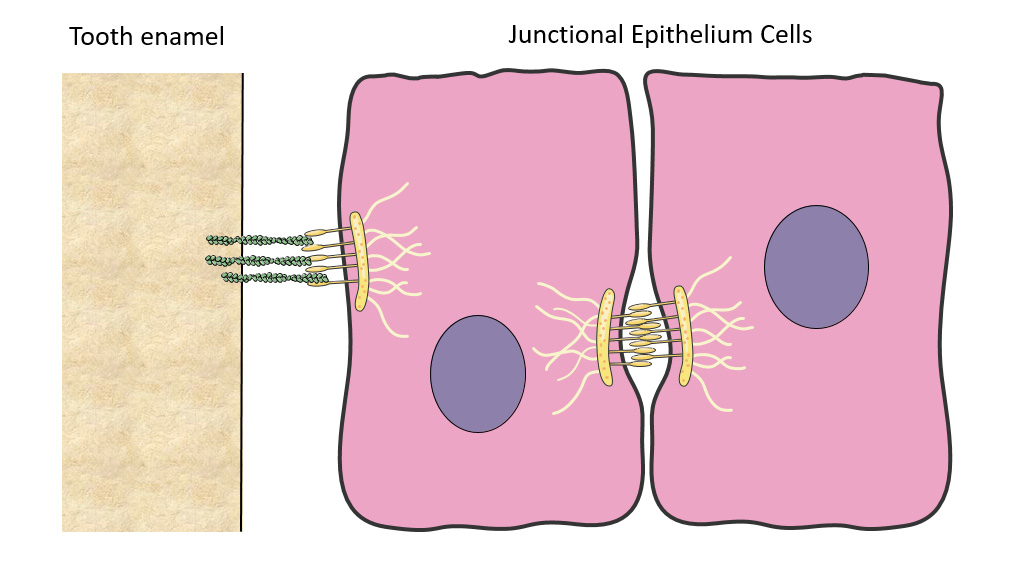

- 半桥粒样结构:一种细胞连接结构,类似于桥粒,用于细胞与基底膜的连接。

- 器官芯片技术:一种微流体装置,模拟人体器官的功能和环境,用于研究疾病和药物反应。

研究贡献

该文档通过综述现有的研究方法和技术,指出了当前三维口腔模型的不足之处,并为未来的研究方向提供了指导。通过强调模型的改进和技术的进步,文档为牙周和种植体周围疾病的研究提供了新的视角和思路。

总之,该文档为研究人员提供了关于口腔黏膜三维模型的全面概述,强调了其在牙周疾病研究中的潜力和局限性,并为未来的研究提供了重要的参考。