利用鼻腔给药系统进行新型抗精神病药物的开发

原标题:Utilizing Intranasal Drug Delivery Systems for Novel Antipsychotics Drug Development

5 分

关键词

摘要

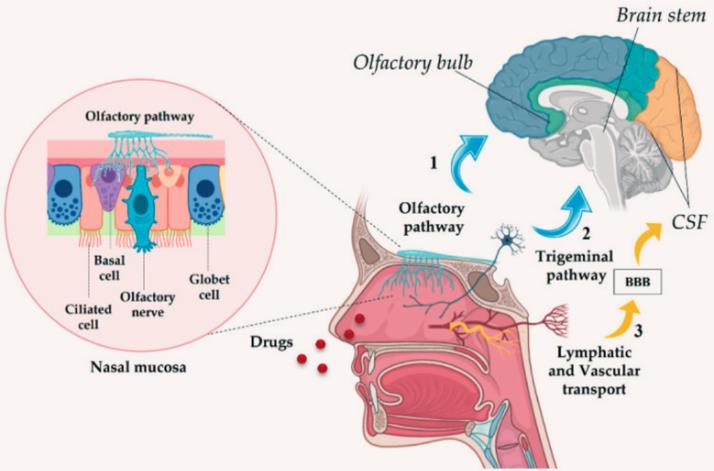

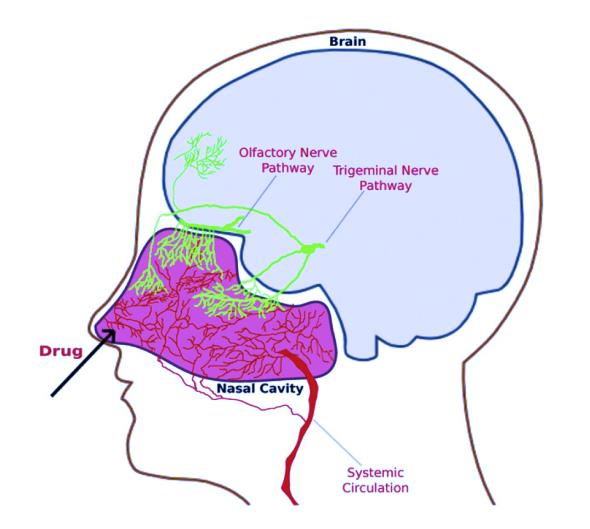

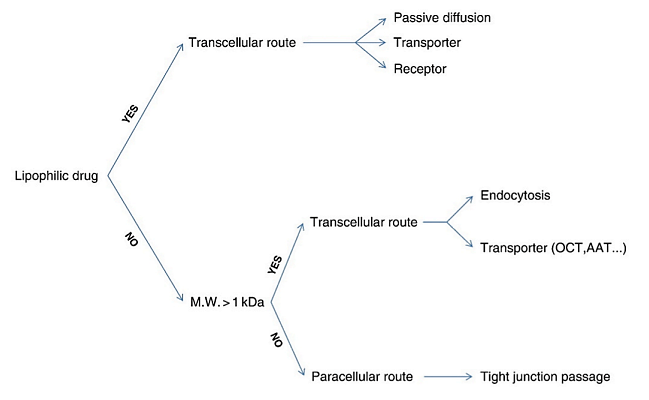

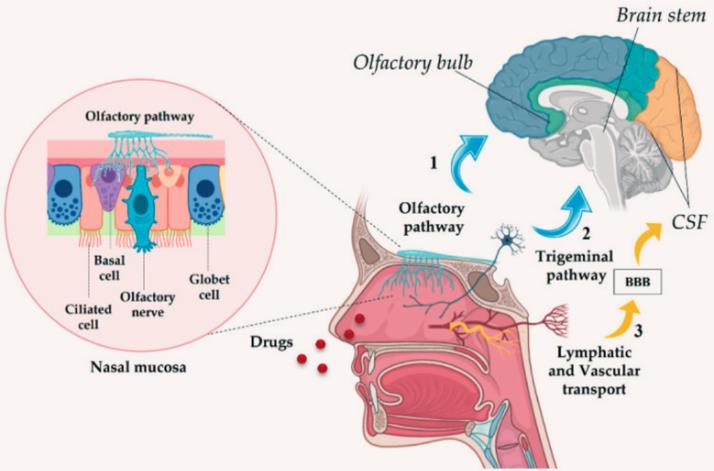

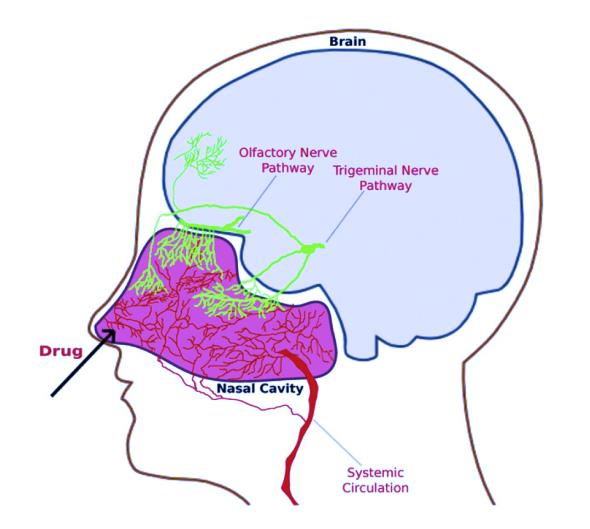

精神病性疾病是多种精神障碍的重要症状,包括精神病性抑郁症、双相情感障碍和精神分裂症。精神病性疾病的高发病率可以归因于多个因素,其中包括由于抗精神病治疗的局限性导致的患者依从性低。抗精神病药物是用于管理精神病性障碍的药物疗法,旨在处理急性发作并防止复发。然而,这些药物通常表现出有限的物理化学性质、次优的药代动力学特征、低生物利用度和溶解性不足,这些因素阻碍了它们通过血脑屏障(BBB)的能力。传统的剂型和给药途径,主要是口服和注射,也带来了进一步的挑战。鼻腔给药系统提供了一种有前景的替代方案,通过鼻腔给药,能够快速进入血液,同时避免与口服途径相关的酶降解和首过代谢。鼻腔途径可以在不受BBB干扰的情况下在大脑中实现显著的药物浓度,提高生物利用度,并在较低剂量和频率下实现药理效应的快速起效。然而,解剖学、生理学、组织学的挑战以及通过鼻上皮进行药物摄取的基本过程使得系统性和脑部分布变得复杂。通过不同的药物递送系统(DDS),如纳米颗粒、脂质体、纳米凝胶和其他纳米载体,可以改善鼻腔抗精神病药物制剂的有效性,帮助将药物从鼻腔运输到大脑。

AI理解论文

该文档主要探讨了鼻内给药系统在新型抗精神病药物开发中的应用,重点分析了其在提高药物生物利用度、穿越血脑屏障(BBB)以及改善患者依从性方面的潜力。以下是对文档内容的详细总结:

1. 背景与挑战

抗精神病药物通常通过口服和注射途径给药,但这些方法存在显著的局限性。口服药物常因首过代谢和P-糖蛋白的运输功能导致低生物利用度,而注射剂则因其侵入性可能降低患者依从性。文档指出,**血脑屏障(BBB)**是中枢神经系统药物开发的主要瓶颈,只有分子量小于400-500 Da且具有脂溶性特征的化合物才能有效穿越BBB。

2. 鼻内给药系统的优势

鼻内给药系统通过鼻腔直接将药物输送到脑脊液(CSF)和嗅球,绕过BBB,从而提高药物的生物利用度。鼻腔与三叉神经和嗅觉终端相关的区域可以使药物直接进入大脑,提供快速的药理效应。该系统还允许高分子量药物通过细胞转运、旁细胞转运和神经元转运路径到达大脑。

3. 创新药物递送系统(DDS)

为了提高鼻内给药的效率,文档讨论了脂质体、纳米颗粒和纳米乳等先进DDS的应用。这些创新制剂可以改善药物在鼻腔到大脑的运输效率,从而提高治疗效果。

4. 具体药物的研究

- 氯丙嗪(CPZ):作为BCS IV类化合物,氯丙嗪的口服生物利用度低,鼻内给药提供了一种可行的替代方案,特别是使用粘附性制剂。

- 利培酮:研究表明,鼻内给药的利培酮固体脂质纳米颗粒(RSLN)在大脑中的放射性比其他方法高1.5-2倍。

- 氯氮平:鼻内给药的氯氮平纳米颗粒通过Eudragit RS100和RL100共聚物制备,展示了几乎完全的药物释放。

- 氟哌啶醇:使用树枝状大分子的鼻内递送系统提高了药物在大脑中的浓度。

5. 安全性与毒性

尽管鼻内给药系统在提高药物输送效率方面显示出潜力,但其安全性和毒性仍然是关键挑战,特别是在长期使用中。文档提到,某些研究中由于配方的酸性导致鼻腔刺激。

6. 结论与展望

文档总结认为,鼻内给药系统为抗精神病药物的开发提供了一个有前景的解决方案,能够克服传统给药途径的局限性。然而,仍需进一步研究以优化这些系统的安全性和有效性。

术语解释

- 首过代谢:药物在首次通过肝脏时被代谢的过程,导致有效药物浓度降低。

- P-糖蛋白:一种膜蛋白,参与药物的外排,影响药物的吸收和分布。

- 血脑屏障(BBB):一种选择性渗透屏障,保护大脑免受潜在有害物质的影响。

- 纳米乳:一种纳米级的乳状液体,用于提高药物的溶解度和稳定性。

- 树枝状大分子:具有高度分支结构的聚合物,用于药物递送。

通过对鼻内给药系统的深入研究,该文档为抗精神病药物的开发提供了新的视角,强调了创新DDS在提高药物疗效和患者依从性方面的潜力。